令和元年大井町議会第2回定例会が別紙【令和元年大井町議会第2回定例会】のとおり開催されました。

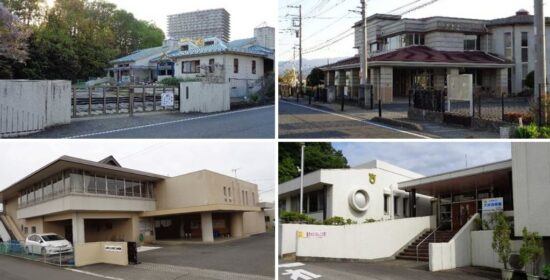

一般質問では、1.幼稚園、保育園、小学校の現状と今後のあり方を問う、2.(仮称)新湘光公園内道路の課題と今後の方向はを質問しました。

幼稚園、保育園、小学校の現状と今後のあり方を問う

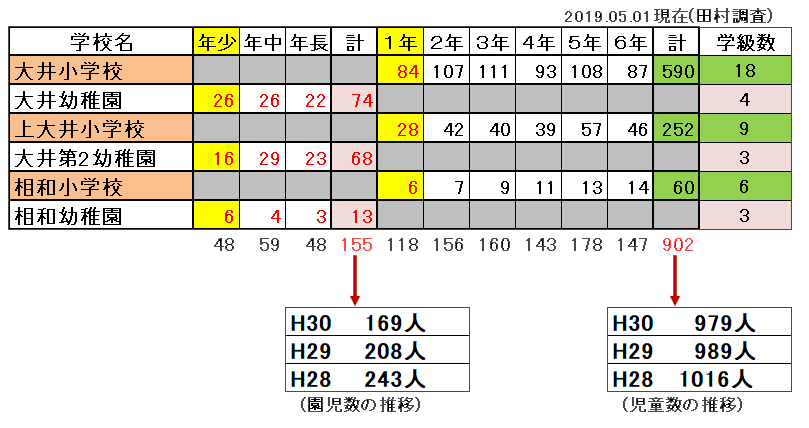

問:今年度の園児・児童数・クラス数の現況は

答:下表に準じた数値の説明があった。

田村の考え

今年度の園児・児童数・クラス数の現況は、次のとおりである。

※1 園児数、児童数をみても確実に減少していることを示している。

※2 園児数をみると各学年在籍者数と同数が保育園に在籍していると推定される。

※3 児童数では、大井小学校の児童数は、上大井小学校の約2.4倍の在籍者数となっている。

問:今年度の実態評価と今後の課題は

答:園児・児童数は減少傾向にある。新たな取り組みによる魅力の発信や場合によっては幼稚園・小学校のあり方の検討も必要であると考えている。

田村の考え

【実態評価】

- 園児数、児童数は、確実に減少に転じている。

- 小学校をみると、大井小学校に児童が集中しすぎていることが伺える。

【課題】

- 幼稚園(大井、大井第二)では、園児数減により新たな施策の展開が可能である。

- 大井小学校に一極集中している児童数を逓減していく施策が必要である。

通学区域は、歴史、地域性等重い課題があることは十分承知している。しかしながら、上記表からも園児数、児童数が確実に逓減していくのも事実である。

人口減少の問題は、平成27年10月策定「大井町の人口ビジョン」でも指摘しているとおりであるし、小学生以下の動向が如実にそのことを示している。

町の将来像を考えていく場合、5年後、10年後、20年後の将来像をきちんととらえる必要がある。まさに、幼稚園、保育園、小学校の将来像を今描く必要があると考える。

園児数、児童数の推計値は把握できることであり、その数値に基づいた将来像を示すべきである。

問:給食、教育内容の平準化の考えは

答:相和地区の幼稚園・小学校の活性化のため差別化を図っている。平準化のメリットとも合わせ今後検討すべきものと考えている。

田村の考え

相和幼稚園では、以下が行われている。

- 3歳児からの給食実施

- 早朝保育、延長保育、長期休業保育(8月以外と8月)

相和小学校では、以下が行われている。

- 放課後教室

- ICT教育の実施

・相和地域の活性化のためとして、差別化を敢えて図る必要性を従前から答弁されている。

3歳児からの給食実施は、過去に、同僚議員が質しているときの答弁では、少人数だからできることをその論拠としていた。だとするならば、他2園についても園児数の減少時期迎えたこの時期に将来を見据え、実施計画を早急に策定すべきではないか。

・相和小学校で実施されている「放課後教室」は、すべての小学生の居場所づくりを狙いとするものである。相和小学校にはコミュニティクラブの設置がなくその代替えの意味合いが強いのかもしれないがそもそも意味合いが違うものである。

「放課後教室」は、放課後の居場所づくりを狙いとするならば、児童数の多い他2校にも需要があり早期に実施されるべき事業と推量する。

以上の点を行政サ-ビスの公平な提供の視点から考えてみると、差別化により活性化を図るとしているが漫然と恒常的、恒久的にサービスの提供がなされるのであれば行政による不平等なサ-ビスの提供と言わざるを得ない。モデルケ-スとして実施しているならば、事業の評価をし拡大図るべきものは全町的に実施すべきである。

問:「幼保一元化」の検討状況は

答:保育園の待機児童、幼稚園児数の減少を受け、副町長を座長に教育長、教育総務課、子育て健康課で認定こども園への移行等を含め検討を行っている。

田村の考え

保育園の待機児童、幼稚園児数の減少を受け、副町長を座長に教育長、教育総務課、子育て健康課で認定こども園への移行等を含め検討を行っているとのことである。

1年前に同僚議員が同様の質問をした際の答弁は、幼児教育の無償化に合わせ検討したいとしていた。幼児教育の無償化は、この10月からスタ-トする。時機に即応していこうとする姿勢が欠如しているのではないか。

猛省を求めるとともに時限を決めて検討していくべきである。

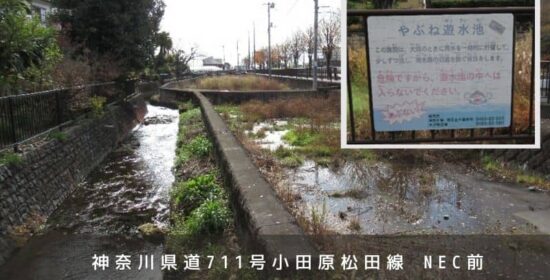

(仮称)新湘光公園内道路の課題と今後の方向は

問:(仮称)新湘光公園内道路を築造し、道路認定した経緯は

答:道路は町と協議し、大手事業所によって築造された。緊急車両通行の利便性、地域生活の貢献、既存アパ-トの接道、公園への進入路確保等を勘案し道路認定した。

問:供用開始までの工程と課題は

答:地域の方へ話をさせていただき理解を得たうえで供用開始をしたい。

問:地域住民への周知は

答:地域住民等との対話を通じて進めたい。

問:町民要望に対応する考えは

答:町民からの要望等は可能な限り対応し、人も車も安全に通行できる道路となるよう努めていきたい。

田村の考え

新たな道路を築造する場合、調査、検討、予備設計、詳細設計、工事着手、供用開始等の手順が想定される。

そして、調査、検討の段階では、住民からの要望、近隣の渋滞の改善等行政上の必要性を勘案し発議されていくものである。併せて、それぞれの段階で情報提供がなされ、合意を得たうえで進められるべきことでもある。

また、開発行為がされる場合、町の計画に沿った指導による築造ということもあると推定はする。この件ついては、

- 一般論として町道を作る場合、計画があるのか。

- 地域住民への事前説明は行われたのか。

である。

調査、検討の段階では、計画の概要等町民には提示されていなかったのではないか。

資料によると、「(仮称)新湘光公園」の用地を取得する際、既存アパ-トの接道、駐車場への進入路確保のために将来の道路認定を条件としていた。

道路認定されるまでは、進入路の確保を条件とするともしていた。しかしながら、現在において、拙速に道路の供用開始を進めるべきことなのだろうか。開通した際の道路を考えると、

- 上大井小学校正面玄関前であること。

- 交差する道路は、曲がっていて見通しが悪いこと。

- 通学時が通勤時となっていて車の交通量の増大が想定されること。

- この交差点の先には民間保育園があり道路が狭くなっており車の交差が危険なこと。

- 「(仮称)新湘光公園」の道路を含め、この一帯は、乳幼児から高齢者までの方々の憩いの場となっているための危険除去が求められていること。

- 環境への影響、排ガス、騒音、振動等への課題をどうするのか。

など等多くの課題がある。

5月8日、滋賀県・大津市で軽乗用車が保育園児の列に突っ込む事故が発生。園児2名が死亡するという痛ましい事故が発生している。安全確保をしていても重大事故が発生していることを考えると、あえて大きなリスクを伴う道路開通が町民の安心安全に寄与することなのか。

土地購入の条件があったとしても、進入路の確保を担保されていれば問題ないものと考えられる。地域住民の要望と向き合いながら対話による合意を図るべきと考える。合意が得られるまで供用開始を中断することも選択肢の一つある。

新町長は、「共創協働のまちづくり」を基本姿勢としている。この道路の問題は、新町長の基本姿勢の試金石と言えるのではないだろうか