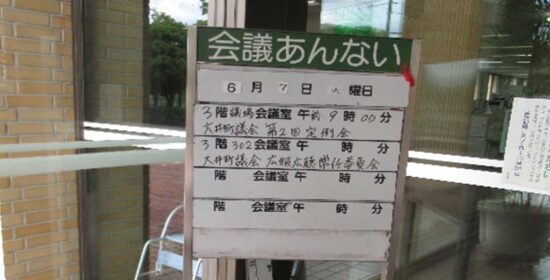

令和元年大井町議会第3回定例会が別紙【令和元年大井町議会第3回定例会】のとおり開催されました。

議案

1.議案第44号 大井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

「大井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について」は(提案理由)地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、新たに会計年度任用職員制度が創設されたことに伴い、給料、報酬及び費用弁償についての条例を制定するものでした。

この新たな制度では、今まで非常勤職員として雇用されているものは全て「会計年度任用職員」となるとするものです。

フルタイム(週38.75時間)、パ-トタイム(その他の時間)で雇用されていた者すべてということです。

そこで大井町での状況確認をしたところ、202人が在籍しているということでした。また、この制度導入により町では約3,800円の負担増になるとの試算が示されました。

同じ自治体業務を担う意味で非常勤職員の労働条件(賃金、休暇など)の改善向上を目指した制度改正です。

田村の考え

現在、202人の方を非常勤職員として雇用しておりその内訳は以下の通りである。

1.フルタイム(週38.75時間):13人

2.パ-トタイム(その他の時間):189人

問題なのは、フルタイム職員が13人もいたことである。本来、非常勤職員の位置づけは、正規職員の補助業務を行うものである。

フルタイムでの雇用ということならば本来は正規職員で対応すべきものではなかったのかと疑問を呈せざる得ない。

新しい制度では、報酬、賃金ではなく給与ということである。

フルタイム職員となると退職金支払いの問題が生じてくるようである。雇用されている者の権利拡充は歓迎すべきことであるが、その職がフルタイムとして真に必要であるのか他の雇用形態で不可能なのか慎重に熟考すべきである。

2.議案第51号 大井町立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例

(提案理由)

子ども・子育て支援法の一部改正による幼児教育・保育の無償化に伴い、町立幼稚園の保育料を無償とし、さらに一時預かり保育料の額を改めるほか、所要の改正を行うもの。

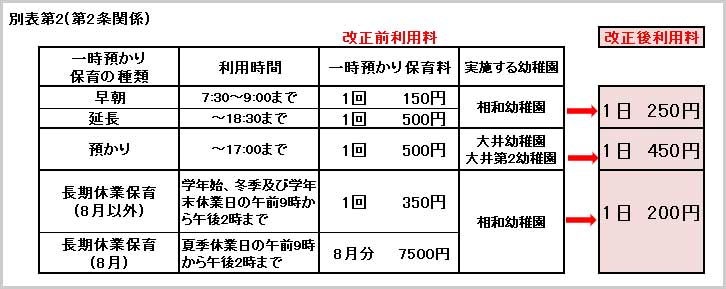

この条例改正の中で、一時預かり保育料について特に注視したことを述べます。別表第2(第2条関係)では、利用料が次のとおり改正後利用料に改められました。

田村の考え

(1)

幼児教育・保育の無償化に伴い改正するとのことであり、国が示している幼稚園の預かり保育は、日額450円を上限として月額11300円までを無償とする改正である。

(2)

利用料の積算は、人件費、光熱水費等この事業に要する経費を基本に積み上げ単価を設定していくものと考える。

そこで、次の質疑を行った。

問:預かり保育の利用料は適正な算出根拠に基づき設定されていたのでは。なぜ減額するのか。

答:国基準を超えた部分は有償化するか、全て無償化にすべきか議論した。認定を受けた方が無償となるようにした。

この答弁では、今までの積算根拠、利用料の説明を全く欠いている。

(3)

1.相和幼稚園は、早朝、延長保育を利用した場合、650円の保育料負担があったが、この改正では、250円の負担となる。400円軽減される。

2.大井幼稚園、大井第2幼稚園で預かり保育を利用すると17時まで3時間500円の保護者負担があったが450円となり、50円の負担軽減となる。

3.相和幼稚園では早朝7時30分から9時まで1時間30分、延長18時30分まで4時間30分、合せて6時間保育を受けた場合も250円の保護者負担である。大井幼稚園、大井第2幼稚園では、3時間保育で450円の保護者負担である。

以上のことからして、この料金設定は保護者負担から考えて公平性を欠いたものと判断せざるを得ない。

(4)

利用料は、このような公平性を欠いた取り扱いをするよりも従前の利用料を前提に1日450円とする無償化部分を超えた部分をご負担いただく方法もある。

450円に縛られるばかりに公平性を欠いたものとなっていることは否めない。

是正を求めたが、「保育園、幼稚園のあり方を検討しており、新たな仕組みの検討の中でこの条例についても考えたい。」との答弁があった。

同じ行政区域の中で異なったサ-ビスの提供がなされていることはあってはならないことである。今後も注視していきたい。

決算審査

一般会計の審査において、決算審査特別委員会を設置し、詳細な審査を行いました。本会議では、委員長報告後、討論があり、賛成多数で認定しましたが注視したことを述べます。

これは決算審査特別委員会で同僚議員による次の質疑に関してである。

問:農業体験施設直売所収入30%減収となっているが原因は。

答:4期に分け売り上げの3%を歳入として計上。担当者が変わったため4期分23万5707円が未収、補正予算で対応する。

田村の考え

これは大変重要な問題である。国、自治体の会計は、年度ごとに歳入、歳出を定め執行することになっている。

単年度ごととすることにより会計(お金の管理)の明確化、透明性を図っているということである。したがって、業務に従事する職員は、緊張感をもって会計処理に当たるべきものである。

決算審査特別委員会で指摘され、平然と未納分は補正予算に計上するとする回答はいかがなものか。

本来は、当該年度分未納分として決算に計上すべきものである。

このケ-スでは、歳入処理の前提となる調定(歳入すべき金額の確認)が行われていなかったものである。町民の大切なお金を管理すべき立場にあるものとしてお粗末なことである。猛省を促したい。