令和元年大井町議会第4回定例会が別紙【令和元年大井町議会第4回定例会】のとおり開催されました。議案で特に注視したことを述べます。

議案

議案第73号 大井町議会委員会条例の一部を改正する条例について

議会報告会の様子(2019年5月15日)

(提案理由)

広報常任委員会活動の充実を図るため、名称、定数を変更するなど所要の改正をするためのものである。

この改正は、次のような内容です。

(1)

| 改正前 | 広報常任委員会 | 7人 | 議会だより、議会ホ-ムぺ-ジ、議会報告会、その他議会の広聴に関する事項 |

|---|---|---|---|

| 改正後 | 広報広聴常任委員会会 | 13人 | 議会だより、議会ホ-ムぺ-ジ、議会報告会、その他議会の広報・広聴に関する事項 |

(2)

広報広聴常任委員会に副委員長を2人置く

田村の考え

議会提案により大井町議会委員会条例を改正しました。改正内容は、「広報常任委員会」を「広報広聴常任委員会」に改め、副議長を委員長として7人の議員で取り組んできましたが13人の議員で取り組む態勢に改めました。また、広報、広聴活動の重要性に鑑みこの常任委員会には、副委員長2人を置くこととしました。

この常任委員会は、広報と広聴、それぞれ分科会を設け取り組み、広報分科会は議会の審議状況、活動を広報する「議会だより」を、広聴分科会は開かれた議会を目指す「議会報告会」の一層の充実を図るため活動していくことになりました。今までも議会報告会は、議員全員で取り組んできましたが、この改正により条文整理と、分担の明確化が図られました。町民の皆様により親しみやすく充実した内容となるよう活かせたらと考えます。

※議長はオブザーバーとして参加します。

議案第76号 大井国民健康保険条例等の一部を改正する条例について

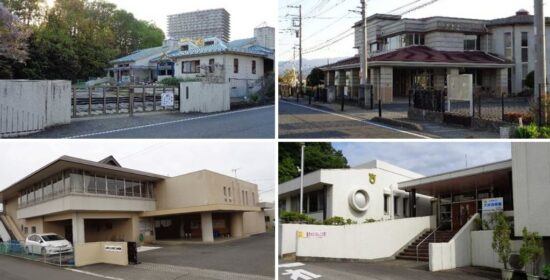

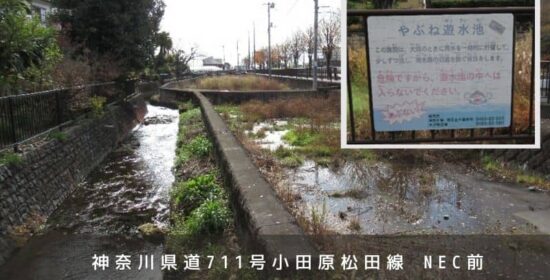

未病センター「いきいき・おおい・健康ステ-ション」がある保健福祉センター

(提案理由)

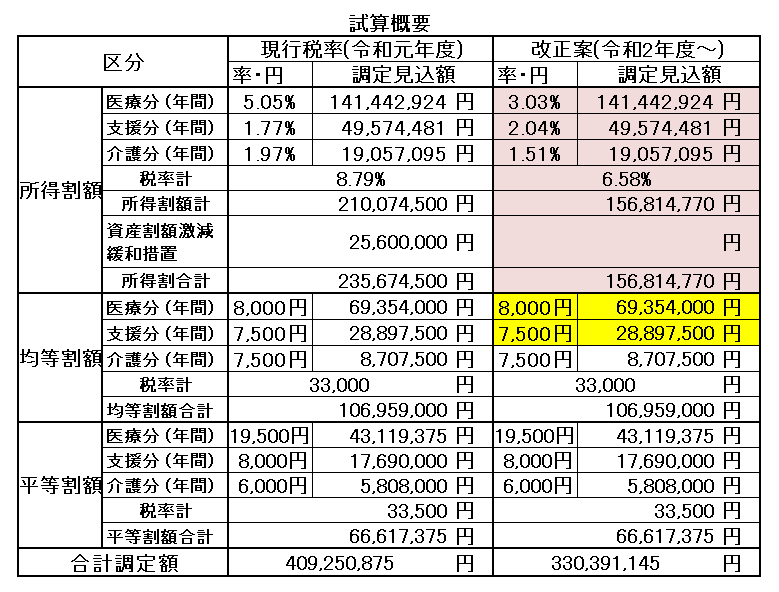

国民健康保険税の算定方法について、所得割額及び特定継続世帯に係る平等割額の改正並びに18歳以下の被保険者に係る均等割額を免除したく提案するものである。

この改正は、次のような内容です。

- 国民健康保険財政調整基金が381,558、000円となりました。これを財源として平成31年1月に県から示された「標準保険税率」を参考に所得割額の引き下げを行うものです。

- 国民健康保険被保険者のうち満18歳に達した日以後最初の3月31日までにある者を有する世帯の負担軽減を図るため均等割額について免除制度を導入しました。

田村の考え

今回の改正の趣旨は、国民健康保険財政調整基金の被保険者への還元です。国民健康保険財政調整基金は国民保険税の剰余分を積み立てているものです。この基金を被保険者に還元するために一つは所得割額の軽減を図ったものです。しかし、広域連合への制度転換期とはいえ昨年の改正時においても指摘したところであるが早期引き下げをすべきだったのではという感がします。

もう一つは、子育て世帯への負担軽減施策として一人ひとりに課している均等割額の免除制度です。

この免除制度は、子育て世帯への負担軽減施策有効な施策であり歓迎すべきものです。また、この制度の導入は、県下で本町が初めてでありこの意味においても特筆すべき施策です。

ただし、この施策は国民健康保険制度が広域連合として運営されていくなかで、いずれは統一保険税率として一本化されていくことを考えると町独自の施策として維持できるのか不明な要素があります。しかしながら、現時点では子育て世代の負担軽減施策とし評価されるべきものと考えます。

「陳情」について

「老朽化した東海第二原子力発電所の運転延長・再稼働の再考を求める陳情」が、さよなら原発小田原大井地区 大石舞氏、酒井明氏の連名にて提出され、企画経済常任委員会に付託されました。

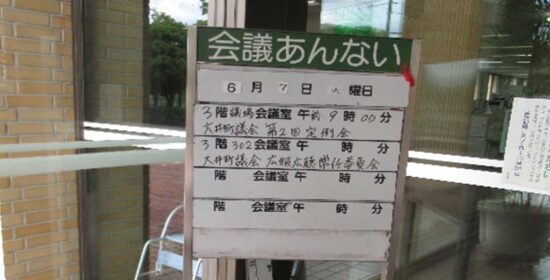

12月5日午前、企画経済常任委員会にて、審査を行いました。審査に当たり、請願者からの意見陳述があり質疑応答を行いました。慎重審査の結果、反対全員により「不採択すべきもの」と決しました。

なお、12月6日本会議においては、賛成少数により「不採択すべきもの」と決しました。

田村の考え

陳情項目

老朽化した東海第二原子力発電所の運転延長・再稼働の再考を求める意見書を、地方自治法第99条に基づいて、関係行政庁に提出すること。

参照条文

地方自治法

第99条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。

本陳情は、

(事実経過)

- 2018年11月に東海第二原発が原子力規制法に定める運転開始から40年の寿命を迎えた。

- 日本原子力発電は、原子力規制法に定められている例外的な運転期間の20年の再延長を原子力規制委員会に申請

- 原子力規制委員会は、承認

- 2019年2月政府の地震調査委員会は日本海溝で起きる地震の将来発生確率の見直し結果を公表した。その内容は、

- マグニチュード7.0~7.5クラスの地震が30年以内に80%の確率で発生と予測

- 複数の震源が同時に動く場合、マグニチュード8.6~9.0クラスの地震が30年以内に30%の確率で発生と予測

したがって、原子力規制委員会は、審査の重要条件である基準地震動が政府の地震調査委員会により公式見解がなされたのであるから運転延長・再稼働の審査をやり直すべきである。との願意・趣旨です。

このことから、この陳情の判断の基準は、原子力規制委員会が2019年2月政府の地震調査委員会の見解をどのように認識しているかということのように考えます。

そこで

- 原子力規制委員会の役割は、

- 独立性を持って原子力発電所について安全性を安全基準基づき判断する

- 高度の専門性を有する機関である。

- 公開されている2019年2月27日付け原子力規制委員会記者会見録 をみると

更田委員長

「規制委員会の地震動の想定というのは、大きな安全裕度を考えて設定されているものなので、頻度の話とはまたちょっと別になりますので、また、それが参酌すべき新知見、新情報であると考えられるのであれば、当然これは想定が変わったことになりますので、判断に順次取り入れていくことになるだろうと思います。

記者

現時点でということになるのですけれども、例えば、審査中の太平洋側のプラント、女川であったりとか東通であったり、審査を終えた東海第二であったり、そういったところに影響しそうなお考えは今のところはございませんか。

更田委員長

今のところ、いずれの感触も持ってはおりません。

との見解を示しています。

したがって、原子力規制委員会の動向をみていくべきと考えます。

原子力規制委員会記者会見録

日時:平成31年2月27日(水)

場所:原子力規制委員会庁舎 記者会見室

対応:更田委員長(ふけた委員長)

◆記者

NHKのフジオカです。よろしくお願いします。

政府の地震調査委員会の関連なのですけれども、先日、新たな評価を示されまして、日本海溝沿いでマグニチュード7クラスの大地震が発生する確率が最大で90%以上あると示したことについて、現状ではどのように委員長はお受けとめでしょうか。

◇更田委員長

私自身、内容に関してまだ正確に把握しているわけではありませんけれども、規制委員会は規制委員会独自の確認行為によって想定すべき地震動を設計基準地震動として定めていて、これに一般的な見解として、共通理解として一般化された理解として影響を与えるようなものかどうかは、今の時点でお答えしかねるところはあります。

けれども、規制委員会の地震動の想定というのは、大きな安全裕度を考えて設定されているものなので、頻度の話とはまたちょっと別になりますので、また、それが参酌すべき新知見、新情報であると考えられるのであれば、当然これは想定が変わったことになりますので、判断に順次取り入れていくことになるだろうと思います。

◆記者

現時点でということになるのですけれども、例えば、審査中の太平洋側のプラント、女川であったりとか、東通であったり、審査を終えた東海第二であったり、そういったところに影響しそうなお考えは今のところはございませんか。

◇更田委員長

今のところ、いずれの感触も持ってはおりません。

安全裕度評価

設計上の想定を超える事象の発生を仮定し,評価対象の発電用原子炉施設が,どの程度の事象まで燃料体又は使用済燃料(以下「燃. 料体等」という。)の著しい損傷を発生させることなく,また,格納容器機能喪失及び放射性物質の異常放出をさせることなく耐えることができるか安全裕度を評価する。